Mi sono trasferita a Los Angeles per diventare attrice quando avevo 24 anni. Queste erano le descrizioni dei ruoli che cercavano: “magra, carina, moglie di Dave”; “ragazza robot, un incredibile congegno tecnologico”; “ha il seno grande e indossa un maglione rosso”.

Ho imbottito il reggiseno per candidarmi a quest’ultimo. Non ho comunque ottenuto la parte.

Dopo qualche tempo, era difficile capire a cosa fosse dovuta la mia depressione: era perché non riuscivo a ottenere una parte per un film horror in cui avrei dovuto recitare tre frasi e morire a pagina 4? o forse perché mi abbassavo a candidarmi per ruoli del genere? Dopo decine di audizioni senza mai essere richiamata, mia madre mi suggerì una chirurgia plastica al seno. Per quanto la riguardava, avevo abbandonato un posto molto ambito alla Goldman Sachs per intraprendere una carriera in cui sarei diventata io stessa la merce. Voleva aiutarmi a vendermi meglio.

Non volevo fare l’attrice perché volevo essere desiderata. Volevo recitare perché sentivo che questa professione mi avrebbe permesso di diventare la persona che ricordavo essere stata da bambina; un essere in grado di immaginare liberamente e provare dei sentimenti in maniera totalizzante.

Continuavo a fare audizioni e continuavo a fallire. E la depressione cresceva. La mia autostima crollava. Il mio ragazzo si ubriacava e prendeva a pugni il muro accanto alla mia testa. Io glielo lasciavo fare. Mi sputava in faccia. Io glielo lasciavo fare. Scoppiava a piangere e si abbandonava tra le mie braccia. Io glielo lasciavo fare. Passavo quindi al setaccio le ceneri della sua rabbia e della rabbia di suo padre, per aiutarlo a scoprire il perdono di cui aveva bisogno per lasciarsi indietro tutto. Era l’audizione per diventare “la moglie di Dave”. Ero la “ragazza robot, un incredibile congegno tecnologico”.

Dopo una giornata trascorsa a scappare da uomini con la motosega nella sala per le audizioni e una notte a scappare dall’uomo con cui condividevo il letto, decisi che ne avevo abbastanza di audizioni.

Mi sentivo in dovere di scrivermi fuori da questi ruoli o non avrei mai trovato la mia strada neanche nel mondo reale. Non potevo diventare quello che non vedevo rappresentato sul grande schermo.

Iniziai a frequentare la biblioteca di Los Angeles downtown, a leggere libri e vedere film dedicati alla scrittura cinematografica. Mi sono affezionata alla Jodie Foster de Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme e alla Holly Hunter di Lezioni di piano di Jane Campion.

L’ultima posa di Faye Dunaway nel film Chinatown del 1974.

Ma a parte poche eccezioni, sono stata sommersa da una miriade di storie in cui le personagge venivano uccise.

Nel film Il grande caldo lei riceve in faccia del caffè bollente ed è colpita a morte da un colpo nella schiena. In Chinatown, una pallottola le attraversa il cervello ed esce dall’occhio. E se questi due esempi potrebbero far pensare a un’usanza del passato, basta pensare al più recente noir Blade Runner 2049, dove la femme fatale olografica viene cancellata e le altre donne pugnalate, annegate e sventrate come si fa con il pesce.

Sylvia Hoeks nel ruolo di Luv in Blade Runner 2049

Perfino la fiera Antigone, la coraggiosa Giovanna d’Arco e le sfrenate Thelma e Louise vanno incontro a una morte tragica in gran parte perché fiere, coraggiose e sfrenate. Possono sconfiggere re, rifiutare la bellezza e difendersi dalla violenza. Ma è difficile per chi scrive immaginare un mondo in cui donne tanto libere possano esistere senza che ne seguano brutali conseguenze.

Geena Davis, a sinistra, nel ruolo di Thelma e Susan Sarandon nel ruolo di Louise. La loro sfrontatezza femminile viene ricompensata da un tragico destino nel film del 1991 Thelma and Louise.

Viviamo in un mondo che è un riflesso diretto delle storie che ci raccontiamo. Quasi quattro donne sono uccise ogni giorno negli Stati Uniti dal proprio partner o da un ex. Una donna su quattro negli Stati Uniti ha subìto uno stupro. Io sono una di quelle quattro.

Le nostre storie ci dicono che le donne sono oggetti e gli oggetti sono a disposizione, e questo fa di noi oggetti e ci rende oggetti disponibili.

Per secoli l’umanità si è raccontata nella cornice del “viaggio dell’eroe”, in cui un giovane uomo sente il richiamo per l’avventura, affronta sfide, sostiene una battaglia culminante e ne esce vittorioso, trasformato in un eroe. Esistono anche schemi narrativi pensati per le ragazze – come Alice nel paese delle meraviglie e Il mago di Oz – ma sono pochi e rari, e per le donne adulte ce n’è ancora meno.

Perfino io, quando mi mettevo alla prova con storie che parlano di donne che si ribellano al patriarcato, mi ritrovavo a descrivere ciò che è definito entro i confini del patriarcato. Più mi sentivo incatenata nel mondo reale, più mi rivolgevo alla fantascienza, alla speculative fiction e al fantasy.

Ho perfino scritto, prodotto e lavorato come attrice in due film a basso budget, Another Earth e Sound of My Voice. Entrambe le storie tenevano la realtà alla giusta distanza per darmi la libertà mentale di immaginare personagge che si comportavano in modi insoliti per il grande schermo.

Ho lasciato il Sundance Film Festival con un numero di copioni tra le mani che fino a una settimana prima non mi sarei neanche sognata. La maggior parte di quei ruoli erano ancora per fidanzate, compagne, madri. Ma mi veniva offerto anche un ruolo nuovo, quello di una persona che alla fine sopravvive.

Entrata dal lato destro: la protagonista forte.

È un’assassina, una spia, un soldato, una super-eroina, un’amministratrice delegata. Può medicarsi una ferita da sola adattando all’uso un assorbente. Ha le risorse di MacGyver – ma è meglio se indossa una canotta.

Recitare la parte della protagonista forte ha cambiato sia chi ero, sia quel che credevo che avrei potuto fare. Allenarmi per gli stunt richiesti in scena mi fece sentire formidabile e mi guadagnò il rispetto sul set. Recitare il ruolo del capo che spara agli uomini mi sembrava impoterante. E in scena sarà sempre più piacevole tenere in mano una pistola, piuttosto che implorare per aver salva la vita con un ferro puntato in faccia.

È difficile negarlo: c’è qualcosa da imparare in ogni storia che racconti donne che conquistano il controllo e riacquistano la voce, in un mondo in cui spesso sono prive di entrambi. Ma più recitavo la parte della protagonista forte, più mi diventava chiaro quanto fosse ristretto l’ambito di quella forza: abilità fisica, ambizioni lineari, razionalità dritta al punto. Modalità di potere tipicamente maschili.

Ho ripensato ai film che ho visto e alle storie che ho trovato negli scaffali più remoti delle biblioteche che ho frequentato. Ho cominciato a vedere qualcosa di più profondo e insidioso dietro tutte quelle immagini di donne morte e morenti.

Quando nelle nostre storie uccidiamo le donne, non stiamo solo annientando dei corpi femminili. Stiamo annientando il femminile come forza, ovunque essa risieda: nelle donne, negli uomini, nella natura. Perché quando diciamo che vogliamo protagoniste femminili forti, ciò che intendiamo veramente è: «Dammi un uomo, ma con le sembianze di una donna, così me la posso comunque immaginare nuda».

Ci è difficile immaginare la femminilità – l’empatia, la vulnerabilità, l’ascolto – come qualcosa di forte. Quando guardo al mondo che le nostre storie ci hanno aiutato a immaginare e a costruire, tali qualità sono state sconfitte in favore di una tracotante mascolinità.

Ho interpretato la parte della protagonista forte anche nella vita quotidiana – quando lavoravo come analista in una banca per investimenti prima di trasferirmi a Hollywood. Indossavo abiti eleganti, bevevo Scotch liscio e raccontavo delle donne e degli uomini con cui andavo a letto come se si trattasse di beni a disposizione sul mercato. Ho seppellito la mia intelligenza femminile pur di sopravvivere. Ero brava a perseguire l’ambizione tutto sommato lineare di fare più soldi a partire da una montagna di soldi, senza preoccuparmi delle conseguenze a lungo termine per gli altri e per l’ambiente.

La vicepresidente, che lavorava sul mio stesso piano ed era la mia mentore, mi diede questo consiglio prima di lasciare l’azienda per passare a un fondo speculativo: una volta alla settimana, quando finalmente ti daranno un ufficio tutto tuo, apri la porta e fai una telefonata durante la quale urli una serie di imprecazioni con fare minaccioso.

Aggiunse che non c’era bisogno che dall’altra parte del telefono ci fosse qualcuno.

Non credo che il femminile sia sublime e il maschile orrendo. Credo abbiano entrambi un proprio valore e che siano importanti e potenti. Ma abbiamo deciso di condannarne uno e venerare l’altro, facendo pesare su entrambi una serie di aspettative che causa sofferenza a tutti e tutte. Come possiamo ripristinare un equilibrio? O addirittura smarcarci verso qualcosa che trascenda i limiti in cui ci costringe il rigido binarismo maschio/femmina?

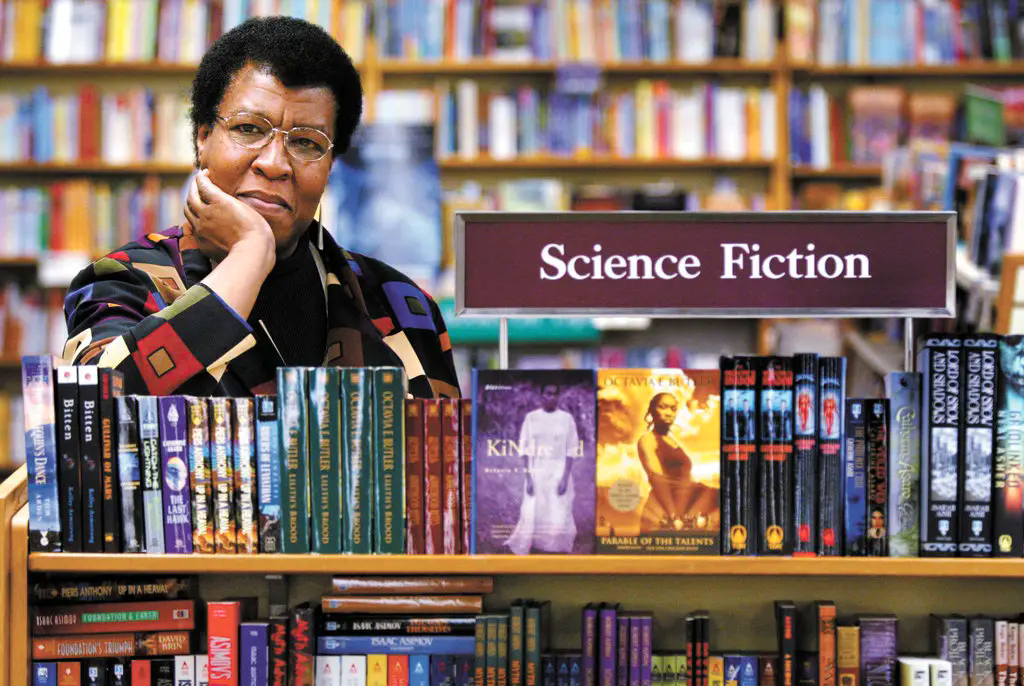

Octavia Butler

Nel 2014 tornai in biblioteca dove trovai La parabola del seminatore di Octavia Butler, un romanzo di fantascienza del 1993 dove si immagina un 2020 in cui la società è collassata sotto il peso del cambiamento climatico e della diseguaglianza sociale. L’eroina di Butler, la diciassettenne Lauren, è dotata di iperempatia – sente, in pratica, la sofferenza degli altri. Quello che è al contempo un dono e una benedizione femminile le consente di salvarsi da un violento attacco subìto dalla sua comunità a Los Angeles, e incoraggia una piccola tribù del nord a ripartire da capo, usando i semi che Lauren ha salvato dal giardino della sua famiglia.

Butler fu per me un faro che lampeggiava da un’isola lontana dove si capiscono le cose. Non sapevo come raggiungerla, ma sapevo di aver trovato qualcosa che mi avrebbe salvato la vita: una forma di resistenza.

Butler e altre scrittrici come Ursula Le Guin, Toni Morrison e Margaret Atwood non scrivono speculative fiction per colonizzare altri pianeti, schiavizzare altre forme di vita o estrarre minerali alieni per fare soldi, solo per farseli poi rubare da minacciosi robot dotati di intelligenza artificiale. Queste autrici hanno usato le questioni di genere per rivelare le ingiustizie del presente e immaginare futuri possibili.

L’autrice nel ruolo di Prairie Johnson in una scena da The OA

Con queste idee in testa, io e Zal Batmanglij abbiamo scritto The OA, una serie Netflix che ha come protagonista Prairie, una bambina cieca che viene rapita e ritorna guarita sette anni dopo. La ragazzina si confida con un gruppo di adolescenti del quartiere, raccontando la propria prigionia e il viaggio interdimensionale compiuto per sopravvivere. Viene fuori che quei ragazzi hanno bisogno di ascoltare quella storia tanto quanto Prairie ha bisogno di raccontarla. Perché anche loro stanno affrontando una forma di prigionia del tutto personale, crescendo nelle tossiche norme di genere della mascolinità americana.

Con il passare del tempo ho capito che dare forma a un racconto ha un enorme impatto. Le storie ispirano quello che facciamo. Sono cornici che ci dicono ciò che può esistere e ciò che non può, delineano traiettorie che possiamo o non possiamo percorrere. Decidono con chi possiamo empatizzare e con chi no. Sentiamo la spinta di proteggere ciò che sentiamo vicino. Tendiamo a distruggere ciò che percepiamo come un oggetto o una merce.

Non voglio diventare la donna che muore o la moglie di Dave. Ma non voglio neanche essere la protagonista forte, se a definirmi è un potere fatto soprattutto di violenza, dominio, conquista e atteggiamento coloniale.

A volte riesco a immaginare in modo vago come potrebbe essere. Una donna davvero libera. Ma quando cerco di inquadrarla nello schema del viaggio dell’eroe, la vedo sparire come un miraggio. Mi dice: Brit, il viaggio dell’eroe è il risultato di secoli di storie che gli uomini hanno scritto per mitizzare altri uomini. Lo schema è quello di un evento che innesca l’azione, una tensione che sale, un climax esplosivo e un epilogo. Cosa ti ricorda?

E io dico, un orgasmo maschile.

E lei: giusto. A me piace l’arco del piacere maschile. Ma come posso realizzarmi come personaggia se sono vincolata a soddisfare la coreografia del desiderio del maschio?

Le rispondo: buon per te. Ma quindi come faccio a farti esistere?

Segue un lungo silenzio.

Ma perfino in quel silenzio io sogno delle risposte. Immagino nuovi schemi e mitologie che nascono dalla coreografia di corpi femminili, corpi al di là del genere, corpi di colori diversi, corpi con disabilità. Immagino di scavare nei miei desideri, sogni e bisogni, che ho sepolto tanto in profondità – per esaudire desideri, sogni e bisogni dei maschi che mi circondano – da non sapere con certezza in che modo il mio desiderio potrebbe dare vita alla protagonista di una storia.

Non ci sono ancora soluzioni. Ma ci sono luoghi in cui scavare.

Scavare, insegnare e celebrare il femminile attraverso le storie è, dentro l’emergenza climatica in cui ci troviamo, una questione di sopravvivenza della specie. Nel momento in cui iniziamo a immaginare un mondo nuovo e lo condividiamo vicendevolmente attraverso una storia, quello è il momento in cui può venire alla luce quel mondo nuovo.

Brit Marling, “I Don’t Want to Be the Strong Female Lead”, The New York Times, 7.2.2020 ora in Mariano Tomatis (ed.), Incantagioni. Il dossier, Mesmer, Torino 2021, pp. 493-500, traduzione di Mariano Tomatis.

Tutti i post sono distribuiti con Licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0